Что если философия заговорит голосом грёз — не логическим, а поэтическим, идущим из самой глубины воображения? Французский философ Гастон Башляр в книге «Право грезить. Очерки по эстетике» исследует не сны, а грёзы — как фундаментальную способность сознания к открытию и преобразованию. Его тексты — это философия, одетая в образы, в которых больше смысла, чем в абстракции. Писатель обращается к четырём авторам — Рембо, Малларме, Мишле и Элюару — чтобы показать, как грёза живёт в языке, в строке, в слове. Он читает их тексты не как поэзию, а как пространство для воображения, где мысль рождается из образа, а не наоборот.

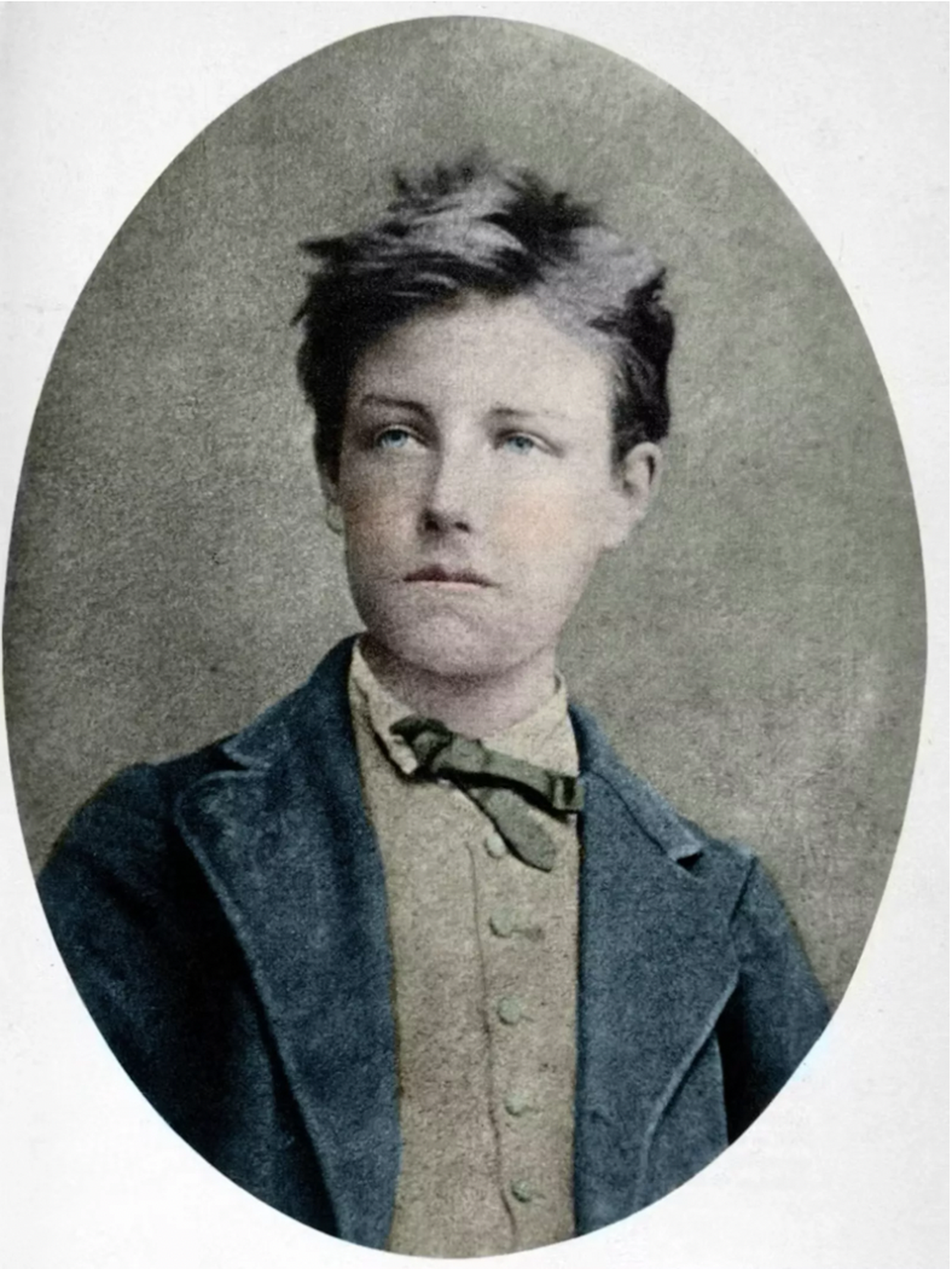

В этом фрагменте, Башляр размышляет о голосе детства, поэзии Рембо и о том, как ребёнок-поэт может стать «бессознательным отцом» языка.

Предисловие к книге С.А. Хэккетта «Рембо-дитя»

Окрашивая вдруг, кружатся в забытьи...)

В этих прекрасных стихах гласные повторяются, не вызывая ощущения монотонности! Или вот это:

Здесь дважды повторяется звукосочетание «ан», но повтор не производил бы эффекта, если бы между первым и вторым разом не было выдержано некоторое расстояние. Отметим, что звучание артиклей и предлогов поэт часто оставляет без внимания. Для него основные носители звука — это глаголы, прилагательные и существительные. Ибо они содержат в себе живые корни, корни, в которых архетипы слова превращаются в символизм значения.

Вот почему неповторимое звучание многих строк поэта — заслуга существительных.

У Рембо строка несет не количественную, а качественную звуковую нагрузку, она не мимолетна, она расцвечена — то есть окрашена литературными красками, богата звучанием своих средних слогов, в середине также содержатся многочисленные метафоры, приглашающие к раздумью. Но к естественному обаянию звука добавляется еще и магическое обаяние. Это своего рода ритмическая магия, и она гораздо могущественнее звуковых ритмов. Однако у звуковых ритмов есть своя ценность — они приучают к медлительности.

Только по чистой случайности ритмы эти могут спешить, на миг их дыхание может участиться. Но их благородный закон гласит: дайте читателю время подумать, дайте ему выстроить соответствия, которые превращают архетипы в символы и не зря С. А. Хэкетт напоминает нам о программном заявлении поэта, его творческом кредо, которое он изложил в письме Полю Демени от 15 мая 1871 года: «Этот язык будет языком души для души, он соединит в себе всё: ароматы, звуки, краски, мысль, которая зацепляет и тянет за собой другую мысль». А вот еще один отрывок из того же письма: «Я присутствую при зарождении моей мысли: я на нее смотрю, я ее слушаю: я взмахиваю смычком — и симфония начинает свое движение в глубинах или одним прыжком оказывается на сцене».

Но это зарождение мысли — в то же время и рождение звука. Она происходит из того же источника, что и человеческая речь, речь человека, который придумывает для себя слова. Когда читаешь Рембо в тиши лесов, на плоскогорьях в верховьях Мёз, между Мёз и Марной, на границе Арденн и Шампани, эти стихи воспринимаются как проводник для того, кто ищет утерянное слово. Только другой поэт сможет рассказать нам об этой изначальной жизни языка, который любишь всей душой, когда говоришь и читаешь на нем, любишь его в деревне и в книгах. «Придите и следуйте за нами, — пишет Сен- Жон Перс ("Изгнание"), — мы пройдем по этой чудесной стране без начертаний, где струится древняя фраза человеческой речи, среди светлых элизий, среди остатков допотопных префиксов, утративших начальную букву, и, опередив лингвистов с их достойнейшими трудами, проложим себе новые пути к неизведанным фразеологизмам, где для произнесения звонких лабиальных после гласных нужно моделировать дыхание, чтобы финал прозвучал внятно и чисто».

Нам кажется, что поэтика Рембо — это воплощение веры в возможности языка. И эта вера, безмерно далекая от рассчитанных приемов и ухищрений, — свойство юности, привилегия одинокого детства. В своей книге С. А.Хэкетт приводит много свидетельств проявления энергии детства у Рембо. Он признает, что в каждой главе содержится доказательство одного и того же тезиса. Каждая глава рассказывает о некоей отправной точке, констатирует вызревание нового замысла; в итоге С. А. Хэкетту удается проследить эволюцию стихотворений Рембо от зародыша, скрытого в глубинах подсознания, до самого свежего, удивительного и прекрасного, что только есть в литературе.

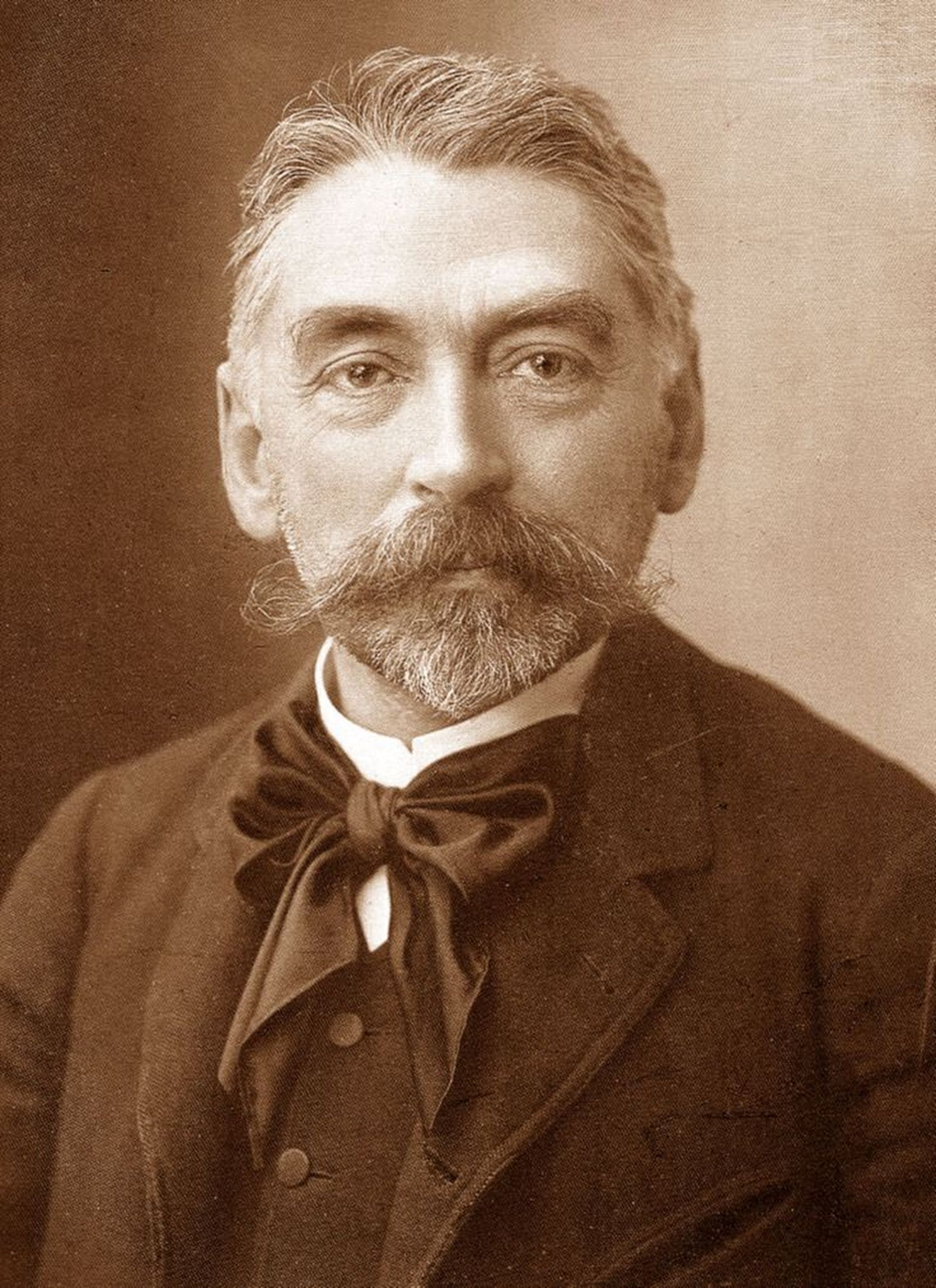

Динамическая диалектика грезы у Малларме

Философу, который решил проанализировать литературное воображение, определив поэтический материал образов и разнонаправленные движения вдохновения, поэтическое наследие Малларме приготовило бесчисленное множество загадок. Ибо этот необычный поэт отверг доступные соблазны вещества, сокрытого в слове; не дал увлечь себя силам поэтического убеждения. По его мнению, поэзия — это разрыв со всеми нашими привычками, и прежде всего — с привычками поэтическими. Получается некая тайна, которая с трудом поддается расшифровке, если судить о ней с точки зрения идей: и в результате поэзию Малларме называют непонятной. Но тема Малларме не тайна идеи; это чудо движения. Читатель должен динамически подготовиться, чтобы получить ее активное откровение, чтобы овладеть новым опытом величайшей из существующих мобильностей — мобильности воображаемой.

Игра антитез у Виктора Гюго выявляет довольно-таки несложный моральный манихеизм. У Вилье де Лиль Адана над идеями и над формами властвует диалектика противоположностей, которую автор считает гегелевской. А у Малларме диалектика властвует над движениями; она оживляется прямо на перекрестье разнонаправленных движений, порожденных вдохновением.

В его поэзии поступательное движение постоянно чередуется с возвратным. За приливом следует отлив, за сдерживанием — порыв. При поверхностном (то есть инертном) чтении кажется, что поэта внезапно охватывает нерешимость; напротив, речь идет об особом свойстве Малларме — я назвал бы его вибрацией. Это не та безудержная вибрация, которая откликается на все радости земные, и не та могучая вибрация, которую вызывают негодование или страсть. Поэт ищет свой ритм, более глубокий и в то же время более свободный, некую онтологическую вибрацию. Это само бытие в его душе вырастает и умаляется, открывается и закрывается, спускается и поднимается — спускается в глубину, чтобы втайне ощутить наивный порыв, никоим образом не связанный с силами земли.

Мы можем выявить эту необычайную двойственность движений, если исследуем динамически несколько строк из сонета «Весеннее обновление»:

Три с половиной строки, полные движения, цель которого — найти внизу импульс для скуки, не имеющей никаких серьезных причин! Попробуем набросать маршрут этого пути в бездну. Сперва надо дать улечься проявлениям нашего раздражения, чтобы вскрыть проявления чего-то более глубокого — нашей скуки. Далее нужно побудить нашу неповоротливость к движению, затем исполнить волю судеб, связавшую нас с земной тяжестью, вырыв собственным ртом подземную гробницу для наших грез. И после этого долгого медленного падения, падения, фиксируемого со всеми подробностями, осознанно тотального, мы чувствуем импульс к возврату наверх. И тогда поднимается скука, эта скука возвышает нас. Динамически диалектизированная скука требует от нас подъема.

В своем интереснейшем исследовании «Метафора в поэзии Малларме» Дебора Эйш усматривает в этих четырех строках противопоставление «идей» о самоуничтожении и о самовозвеличении. По ее мнению, здесь мы имеем дело с двумя параллельными конструкциями: первая представлена словами «падать», «копать», «могила», «земля», «изнемогая»; ей противостоит вторая, менее развернутая: «греза», «расти», «подниматься». Чтобы четче выявить параллелизм двух противопоставляемых идей, автор книги, следуя привычному клише, автоматически относит «грезу» к категории «возвышение». Как будто никогда не существовало грез о подземной жизни, грез о копателях! Получается, она игнорирует одну из самых «земных», одну из самых бодлеровских строк Малларме: «И, копая лицом могилу моей грезе». Не заметив этот динамический образ, она не включает в свою сопоставительную схему слово «вгрызаться». Хотя за этим словом стоит образ, у которого всего один материальный источник — земная стихия как одно из начал всех вещей, образ, у которого всего одно начальное движение: спуск. Вгрызаться — это не причуда: лицо добровольно опускают к земле, чтобы схватить добычу. «Вгрызаться в горячую землю», как мечтает Малларме, — значит одновременно постигать динамическую онтологию вгрызания и земную онтологию добычи.

Что же касается «роста», то это понятие, как нам кажется, следовало бы здесь рассмотреть в свете геотропизма, присущего воображению. «Расти» далеко не всегда означает двигаться вверх, даже если имеется в виду апрельская сирень. А если еще вспомнить, что весна у Малларме — это прежде всего пора сожалений об ушедшей мудрой зиме, то начинаешь думать, что этот рост пока происходит под землей, и речь идет о корнях. Время видимого роста еще не пришло. Придется ждать, и ждать в темноте, изнемогая. Изначальное движение сонета длится до конца четвертого полустишия. Анализ движений открывает истину. А вот анализ идей оказывается обманчивым.

В этом ожидании углубленная душа обретет свою истинную сущность, свою умиротворенную сущность. У Малларме сущность души, открытой поэтическому сознанию, — это скука, умиротворенная скука, чистая скука без примеси забот и нервозности, «дорогая скука» («Лазурь»). И эта скука в своей верности поэту проявит себя как динамическая реальность, как сладостное сознание, что ты стал легким и паришь высоко над соблазнами тяжеловесного мира.

Так поэт дал нам ощутить динамическую диалектику тяжести скуки; он предлагает нам воспринимать тяжесть и скуку как динамические противоположности — противоположности, которые немудрящая психология обычных страстей восприняла бы как синонимы. Поэзия обострила у нас динамическую чувствительность. Поэзия, умеющая взволновать глубже, чем мораль, поэзия, более проницательная, чем даже самый интуитивный ум, приводит нас в узловой пункт, где тяжесть и скука, меняясь своими динамическими характеристиками, вызывают в душе вибрацию. Здесь скука — уже не семя, скрытое от глаз, здесь скука вытянулась в стебелек. Как все первозданные, прекрасные силы, она способна на подъем. Скоро на ней распустится цветок, большой, холодный и пустой, красивый, но не кичливый цветок, похожий на белую кувшинку, — чистая поэзия, всплывшая со дна «летейских прудов» в душе поклонника Малларме.

Если мы не ошибаемся в нашей динамической интерпретации стихотворений, следует иметь в виду, что мы не сможем адекватно воспринять благодетельные силы поэзии Малларме, если перед этим не подвергнем себя ритманализу в том смысле, в каком употребил это определение Пиньейру душ Сантуш , то есть психоанализу всех факторов инертности, которые блокируют вибрации нашей души. Потому что движение приносит результат именно в той зоне, где встречается с противонаправленным движением. И мы можем быть уверены, что поняли суть динамического бытия, если заставим наше воображение допустить парадоксальную ситуацию: движение само хочет, чтобы у него был антагонист. Только воображение способно вместить в себя такой парадокс.

Нужны дополнительные доказательства? Героя Малларме, плывущего по реке в лодке, вдруг охватывает «полное забвение движения» («Отступления»: «Белая кувшинка»). Взмах весла здесь не имеет никакого отношения к спорту — у мечтателя Малларме этот жест «размашистый, точный и засыпающий», словно вытянувшийся стебель, который отклоняется в сторону, чтобы опочить в своей цветущей красоте, не желая больше расти, не желая больше цвести.

В царстве готовых образов — то есть если видеть образы в их последовательных проявлениях в отрезок времени, прожитый без диалектики, нас бы удивила река, которая «расстилается прудом лени с набегающими морщинками нерешимости». Но если поэтическая греза открывает нам, что морщинки нерешимости на абсолютно спокойной воде «исходят из одного лишь источника», вся река оказывается динамизированной. И какой это динамизм! С какой непринужденностью поэт избавляет нас от примитивного описания источника! Чтобы быть источником в поэзии Малларме, недостаточно просто выходить из-под земли со свежестью и наивностью воды, которая дарит себя своему Нарциссу; надо сразу же испытать ностальгию по своим подземным убежищам; надо немедленно ощутить страх перед извилистым руслом ручья; при первом проблеске света, при первом соприкосновении с воздухом надо почувствовать усталость, скуку, тяжесть лазури, которую приходится отражать. Если предельно огрубить этот образ, получится следующее определение: «Просачиваться из-под земли — значит не решаться выйти наружу». Вот что дает нам образ источника, подвергнутый ритманализу в свете поэтики Малларме. Этот образ, для стольких поэтов остававшийся однообразным и однонаправленным, здесь наделен двумя противонаправленными движениями. Абсурдность такой идеи с избытком компенсируется вибрациями, которые она создает.

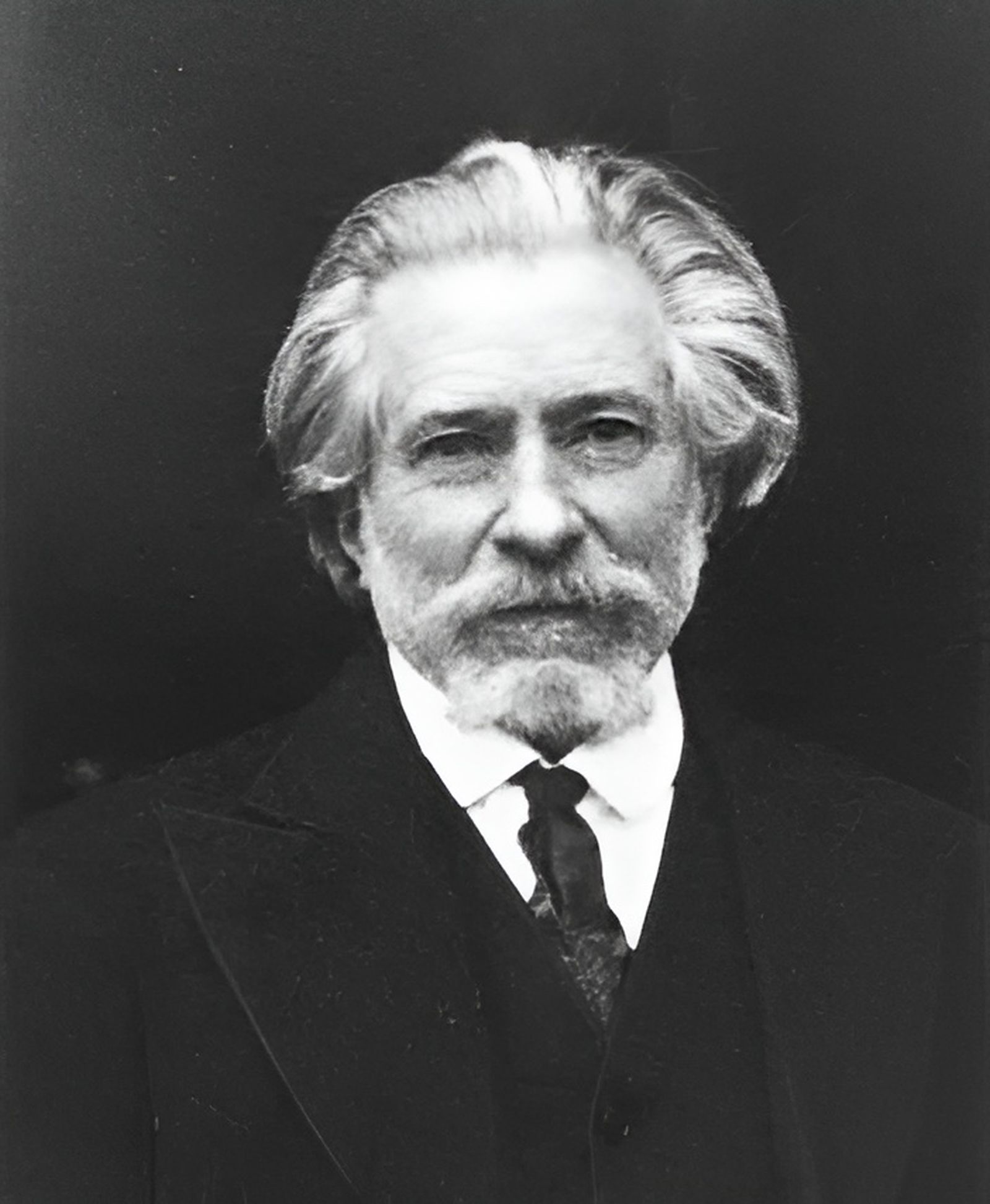

Предисловие к книге Р.Э. Ноулза «Виктор-Эмиль Мишле, поэт-эзотерик»

Виктор-Эмиль Мишле как символист находился в постоянном творческом контакте с величайшими представителями этого направления. Литературная деятельность Мишле в самых разных жанрах — драматургии, поэзии, повести — делала его своего рода связующим звеном между всеми поэтами его времени. Это доказано историей, забытой историей, которую Ричард Ноулз, к счастью, сумел восстановить. Когда пять лет назад он приехал в Париж, ему удалось познакомиться с поклонниками поэта, объединившимися в Общество

друзей Виктора-Эмиля Мишле. Эти поэты, в частности Рене-Альбер Флери, открыли для него свои архивы, собрали для него легендарные воспоминания об эпохе, когда поэзия была символом иной, высшей, жизни. Вдова Виктора-Эмиля Мишле доверила ему огромное количество документов. Каково было мое изумление, когда мой юный друг принес мне письма XIX века, в которых такие люди, как Вилье де Лиль-Адан, Станислас де Гуайта, Баррес и Малларме, ставя Мишле наравне с собой, поступали как добровольцы победоносной армии поэзии! Сейчас, когда мы далеки от этого героизма поэзии, сейчас, когда столько пламенеющих символов превратились для нас в отжившее поэтическое наследие, мы уже не понимаем те времена, когда символ был врожденной мощью, благодаря которой символический образ, переходя от стихотворения к стихотворению, возрождался, словно феникс из пепла. Один-единственный символ наделял своим сиянием весь символизм. Кажется, любой символ мог сосредоточивать в себе все поэтические силы души поэта. Один символ — эта поэтическая монада! — выражал на свой лад всю поэтическую гармонию мира. И каждый символ оживлял прошлое легенды и прошлое истории. В ту эпоху поэзия была проявлением величия человека, открывавшим новое будущее.

Если мы хотим в полной мере ощутить силу единения под знаком символов, воодушевлявшую тот рыцарский орден поэтов, которым был символизм, нам достаточно будет прочесть то, что Мишле написал о Вилье де Лиль-Адане.

Что это была за эпоха, когда венок символов мог придать целостность такой драме, как «Аксель»! Когда символическая драма, драма на уровне символа, мгновенно

отделяла посвященного от профана. После представления «Акселя», в 1890 году, Виктор-Эмиль Мишле писал, что официальные критики были в растерянности: «Они не осмеливались даже скучать». Виктор-Эмиль Мишле был заворожен искусством Вилье де Лиль-Адана. Одна из «Сверхчеловеческих повестей» Мишле, «Сарданапал», целиком написана под знаком «Акселя». «Одержимая» и «Рыцарь, который нес свой Крест» — по сути тоже Вилье де Лиль-Адан, только в смягченном варианте. Но именно в тот момент, когда становится понятно, что символ — это главным образом бытие динамической поэзии, главным образом напряжение сконденсированных образов, осознаёшь, насколько опыты символизма, осуществленные на разных уровнях динамизма воображения, могут быть полезны и поучительны.

В театре символ достигает своего максимального расширения. Он отмечает своим знаком целую жизнь. Театр показывает, что жизнь есть осуществление символа человека. Символ — это человеческая судьба в сжатом виде. В символе, если воспользоваться выражением Бодлера, «дышит судьба». «Ибо театр, это священное искусство, — говорит Виктор-Эмиль Мишле, — должен совмещать в себе и видимую жизнь, и тайную жизнь людей». Отметить определяющим символом целую жизнь, рассказать в драматическом произведении легенду, которая объединяет видимости, легенду, которая стирает жалкие житейские обстоятельства, — такой была миссия этих упрямых мечтателей.

Но наряду с определяющим символом, который задает направление судьбе, наряду с этой изначальной эмблемой, в которой желания человека обретают смелость, чтобы стать совместимыми с жизнью, Виктор-Эмиль Мишле непрестанно искал символ повседневный, символ, который для истинных поэтов является хлебом насущным. И тогда он вдумывался в глубинную сущность объекта, считая, что в объекте его символ говорит о бытии мира больше, чем его форма. Символы служат знаками для материи, это благодаря им материя существует внутри своей знаковой архитектуры. Недаром Мишле всю жизнь интересовался книгами по алхимии. И это увлечение у него не ослабевало никогда. Кстати, он цитирует письмо Малларме, в котором этот поэт с туманными стихами и ясными грезами пишет: «Оккультизм — комментарий чистых знаков, которому повинуется всякая литература, это спонтанное излияние духа». И великий поэт подписывается: «С глубокой убежденностью, ваш Стефан Малларме».

По словам Мишле, зачинателем нового эзотерического движения выступил Станислас де Гуайта. Он описывает это направление как неоклассицизм оккультизма, попытку возродить знания алхимиков в эпоху стремительно развивающейся науки. Станислас де Гуайта, который по окончании лицея в Нанси только писал стихи (позднее объединенные в сборник под названием «Темная муза»), вскоре уже работал в лаборатории у Анри Сент-Клер Девиля. «Как большинство современных алхимиков, — пишет Мишле, — Гуайта от химии, основанной на опытах с изменяемыми результатами, перешел к алхимии, науке, основанной на древнем знании. Думается, его глаза, вносившие меланхолическую нотку в его в общем солнечное лицо, с жадным любопытством наблюдали за ядовитыми цветами в природе и в людях: до того как взяться за магию, он изучал токсикологию»

И тогда его прибежищем стали книги, старые книги, которые помогли ему нарастить культурный багаж, открыв окно в далекое прошлое. «В юности Станислас де Гуайта проводил ночи напролет в компании лампы и чудесных книг».

У Виктора-Эмиля Мишле на это не хватает терпения. Мы чувствуем, что он спешит применить оккультизм в поэзии. Книга, которую ему предстоит написать, не дает углубиться в тайны магии. Его задача — поэтически осовременить традиционную алхимию. Даже когда он рассказывает о древних мифах, связанных с драгоценными камнями, мы чувствуем, как в нем говорит властная потребность создать некий оккультизм сегодняшнего дня. Реакцией на это становится уход в грезу, несмотря на обилие книг, которые необходимо прочесть, несмотря на беседы со «Свидетелями Иерофании». Так, поэт рассуждает о быстроте женской интуиции. Женщины, говорит он в шестой беседе «Любви и Магии», умеют «читать» драгоценные камни. Самоцвет, который блестит, — как и вообще всё, что блестит, — для женщины является источником видений. Женщина чувствует, что нежный взгляд изумруда смотрит на нее. Драгоценные камни сосредоточивают в себе соблазны: «Астральные вихри стремят обжигающие, неодолимые сексуальные дуновения».

Одна из характерных особенностей символа, перемещенного на почву оккультизма, — его амбивалентность. По-видимому, еще до того как психоанализ превратил амбивалентность символа в отдельную тему, символизм Станисласа де Гуайты и Виктора-Эмиля Мишле распознал двойственную сущность грезы. Зачастую — и в книге Мишле «Бронзовые врата» мы находим этому немало свидетельств — греза оказывается на границе между соблазном и чистотой, в зоне неопределенности, где демоническое в силах пошатнуть божественное. В поэзии Виктора-Эмиля Мишле есть лилии, чья белизна словно омрачена какой-то тенью.

В прологе к «Сарданапалу» поэт говорит, что хочет рассказать возлюбленной, которая «сама чистота», «один из своих нехороших снов».

На взгляд поэта, любая вещь, чтобы стать символом, должна участвовать в драме противостояния добра и зла. Драгоценные камни, как женщины, мстят за измену, за недостаток внимания к их символической ценности. Если ценность велика, под ней неизбежно скрывается пропасть. Драгоценный камень — это посредник страсти. Все предметы, как только выявляется их символический смысл, становятся знаками в напряженной драме. Они становятся увеличительными зеркалами восприятия! Ничто в мире уже не может быть безразличным, если всякой вещи дать раскрыть ее глубину.

Как мы видим, силы символов, силы оккультизма и силы поэзии исходят из одного источника, из одних и тех же глубин.

Виктор-Эмиль Мишле был из тех, кто верит в реальность поэтической жизни и делом доказывает, что поэзия — это жизнь, истинная жизнь.

Историю его трудов необходимо было увековечить. Прочитав книгу Ричарда Ноулза, мы поймем, что поэзия может донести до нас самое мощное эхо человеческой личности. Поймем всю глубину определения, которым воспользовался Виктор-Эмиль Мишле, чтобы объединить характерные внешние черты человека с его внутренней правдой: «Индивидуальность — это звучание, присущее тому или иному человеку».

Зародыш и разум в поэзии Поля Элюара

Зародыш и Разум: вот два полюса бессмертия поэта. Зародыш позволяет ему возродиться, разум — продолжить существовать. Юность его образов, подлинность его человеческой значительности гарантируют ему вечное возвращение. Поэма, отмеченная искренностью и непосредственностью, — это зародыш вселенной, в ней заключена всемогущая мудрость; это человечество в сжатом виде. «Одна-единственная искра, — говорил Уильям Блейк, — содержит в себе целый ад». У Поля Элюара искра еще могущественнее: она сжигает самый ад, сжигает давние обломки человеческого сердца, она уничтожает шлаки, которые замедляют горение. Искра — это зародыш огня, центр человеческого сердца. Искра у Элюара — это эмблема свободы. Прочтите все его стихотворения. Выхватите частицу огня, который по ним пробегает, и вы узнаете, откуда приходит свет. Да, у Элюара образы развиваются бурно, растут быстро, растут прямо. У Элюара образы правы, и знают об этом. От них исходит уверенность того инстинктивного разума, который помогает людям в общении, если в атмосфере, где они находятся, царит здоровая, бодрая простота.

Какая это безмерная радость — видеть правоту в самом сердце слов, причем сразу, потому что слова возвращены своему изначальному пламени, потому что

Слова, застрявшие в адской теснине,

возвращены силам поэтического изобилия, симпатии здорового воображения.

Задолго до того как Элюар написал «Феникса» — этот палингенез огня, — он, словно Прометей, даровал огонь всем своим образам, уронил живительную искру созидания во все свои поэмы. Цветы уже превратились в светлячков, они летают над полями:

А скрытые в земле зародыши, эти прообразы людей, уже знают, что их миссия — вывести колос под дневной свет, умножить урожай, созданный людским трудом и разумом.

Темный зародыш пшеницы смотрит на солнце

— это диалектика изначальной жизни и завоеванного света. Поэт советует всем силам природы выйти из тьмы, победить хаос и посмотреть наконец на солнце. Ибо всякая жизнь хочет света, всякое существо хочет видеть ясно.

Видеть ясно в лапке

В крыле, распахнутом высоко-высоко,

В омеле философов.

И видеть ясно во всём этом так,

Как видят ученые.

И стихотворение предлагает нам тысячу советов, как научиться видеть, как найти в себе мужество смотреть на солнце. Так поэт развивает в нас субъекта, который смотрит, который постигает мир, глядя на него прямо. Какую совокупность ясных, ясновидящих, освещающих взглядов мы встречаем в стихотворениях Элюара! Желание видеть и желание заставить видеть — вот что воодушевляет поэта.

Но этим пламенным взглядом поэт еще и преображает мир. Мир уже не такой непроницаемый, после того как на него взглянул поэт; мир уже не такой тяжеловесный, после того как поэт придал ему подвижность; мир

уже не такой порабощенный, после того как поэт прочел истину о свободе людской, написанную на полях, лесах и садах; мир уже не такой враждебный, после того как поэт даровал человеку сознание собственной отваги. Поэзия непрестанно напоминает нам, что человек родился. Вот существо, которое видит достаточно ясно, чтобы стать зародышем-творцом власти над собой и власти над миром:

Вы спросите: многого ли можно ждать от такой судьбы, которая обещает открыть дверь в будущее с помощью прекрасного, радостного, утешительного образа? Но силы будущего — это силы, которые с готовностью приходят к нам на помощь. Впустите в сердце человеческое зародыш счастья, зароните искру надежды, и в нем сразу же загорится огонь — управляемый огонь, огонь, подчиненный разуму, — который преобразит всю его жизнь.

Поль Элюар сказал, что поэт — это тот, кто вдохновляет. Да, но это еще не всё: открывая для нас путь вдохновения, он передает нам динамику пробуждения. Во всём наследии Элюара я не знаю ни одной строки, которая могла бы оставить читателя в болоте отчаяния, в застое безразличия, в пошлости и монотонности эгоизма. Чтобы читать Элюара, надо испытать гуманизирующее воздействие Элюара, надо любить всё, что нас окружает, любить жизнь, любить людей.